A R M I N S A N D I G (10.03.1929 Hof/Saale – 07.08.2015 Hamburg)

Armin Sandig: „Babylonische Versuche (XIII)“ (1963)

Armin Sandig: „Steinbruch in Pygmalien“ (1976)

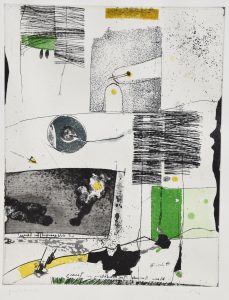

Armin Sandig: „Kleiner Beitrag zur Herstellung von Gesang“ (1978)

Zu Armin Sandig (10.03.1929 Hof/Saale – 07.08.2015 Hamburg):

Maler, Zeichner, Grafiker.

Als Künstler war Sandig Autodidakt.

Bereits als Jugendlicher künstlerisch tätig und mit 17 Jahren konnte er das erste Mal seine Arbeiten bei einer Ausstellung in Hof zeigen.

Noch während seiner Jugendzeit kam er in Kontakt mit Werner Gilles und Gottfried Brockmann, der damals in Hof treuhänderisch eine Buchdruckerei und eine lithografische Anstalt leitete.

Durch die beiden älteren Künstler kam Sandig endgültig zur Malerei.

Anfangs beeinflusst von Max Beckmann, Kandinsky, paul Klee.

Sandig versucht an der Kunstakademie München bei Xaver Fuhr zu studieren, der von Sandigs Arbeiten auch begeistert war („Begabt sind Sie auf jeden Fall!“), was aber wohl aufgrund politischer Entscheidungen im bayerischen Kultusministerium nicht möglich wurde (vgl. Nümann 2016: 18-19).

1949 erste Einzelausstellung im „Deutschen Theater“ in Konstanz. Fortan zahlreiche Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen.

Seit 1951 In Hamburg ansässig.

Ab 1958 schuf er zahlreiche Grafiken für die „Griffelkunst-Vereinigung“.

1960 erster großer Bauauftrag für die keramische Wandgestaltung eines Kindertagesheims in Hamburg-Wilhelmsburg. Reise nach Paris.

Bis etwa 1970 schuf Sandig vor allem tachistische, informelle Arbeiten, wandte sich dann einer figurativen Gegenständlichkeit zu.

Preise / Auszeichnungen

1960 Lichtwark-Stipendium

1972 Edwin-Scharff-Preis

1980 Preis beim Internationalen Zeichenwettbewerb, Nürnberg

1992 Friedrich-Bauer-Preis für Bildende Kunst, München

1989 Ernennung zum Ehren-Professor

2002 Bundesverdienstkreuz am Bande

Mitgliedschaften

ab 1972 Freie Akademie der Künste, Hamburg (1975-80 Vizepräsident, 1980-2011 Präsident)

Sammlungen

Stedelijk Museum Amsterdam; Schlossmuseum Aschaffenburg; Kunstmuseum Bochum; Kunsthalle Bremen; Städel Museum (Frankfurt a. M.); Kunsthalle Hamburg; Kunstsammlung der Stadt Hof; Museum Pfalzgalerie (Kaiserslautern); Museum Ludwig (Köln); Kunsthalle Mannheim; Germanisches Nationalmuseum (Nürnberg); Staatsgalerie Stuttgart.

Literatur (Auswahl)

— Kesting, Hanjo (2010): Armin Sandig zu Ehren. Festschrift im dreißigsten Jahr seiner Präsidentschaft der Freien Akademie der Künste in Hamburg, Hamburg: Hoffmann und Campe

— Nümann, Ekkehard (Hrsg.) (2016): Armin Sandig. Die frühen Jahre, Göttingen: Wallstein

— Schneider, Ulrich: Armin Sandig, in: „Artists of the World“ (AOW) / „Allgemeines Künstlerlexikon“ (AKL), De Gruyter-Verlag, Onlineversion

— Kunsthalle Bremen: Armin Sandig. Gemälde, Handzeichnungen und Aquarelle aus den Jahren 1959-1969, Bremen

— Pfalzgalerie Kaiserslautern (1967): Armin Sandig. Gemälde, Aquarelle, Graphik, o. V.

— Internetseite der „Armin Sandig Stiftung e. V.“